《国际交往中心城市指数2024》报告概览

2024年8月21日 |

编者按:2024年7月31日,清华大学中国发展规划研究院、德勤中国联合发布《国际交往中心城市指数2024》报告。国际交往中心城市指数于2023年2月面向全球首次发布,今年是该指数第二次发布。现将报告主要内容摘要如下,以飨读者。

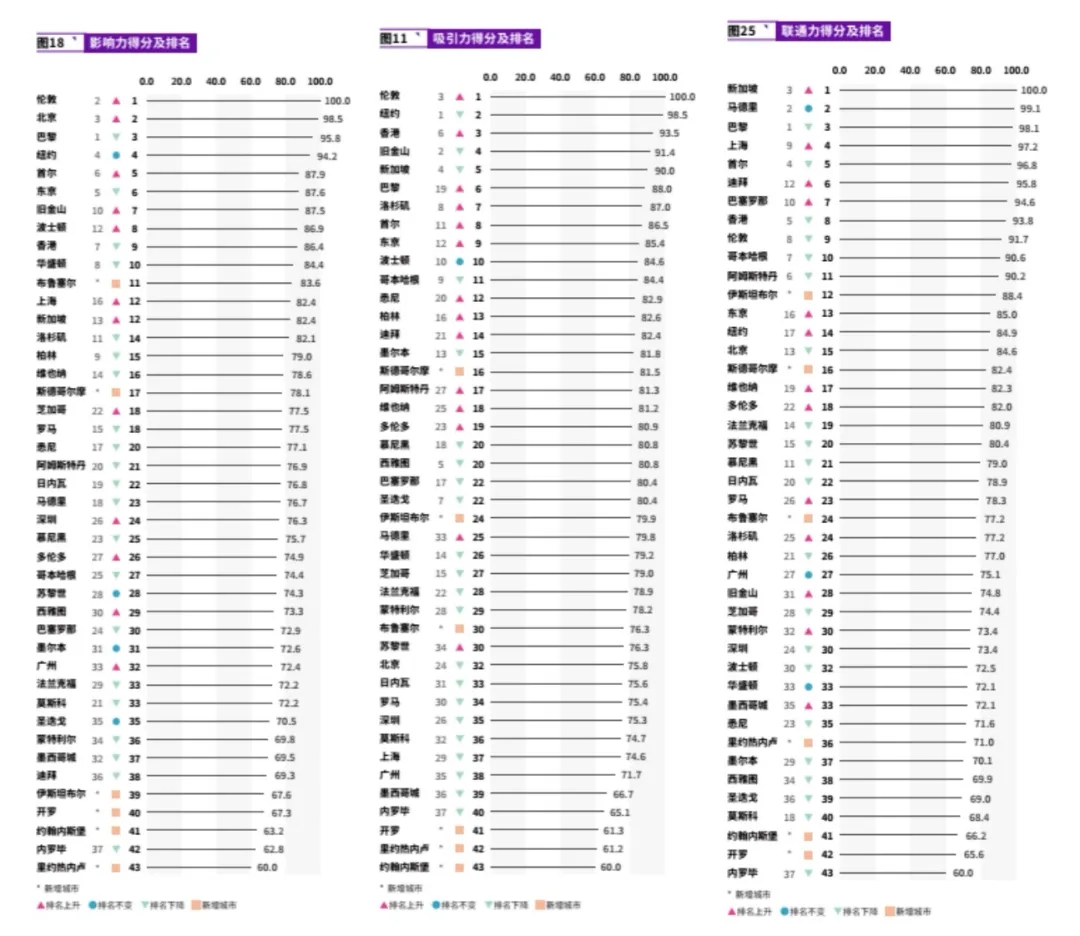

国际交往中心城市是具备联通和服务世界功能、能够集聚国际高端要素、在全球事务中发挥重要影响的城市,是国际交往网络中的关键性节点和枢纽性平台。2024年的报告沿用了由吸引力、影响力、联通力3个一级指标和11个二级指标、25个三级指标构成的评估框架并进行了局部完善,同时参考数据可得性和地区代表性等因素,新增了布鲁塞尔、斯德哥尔摩、伊斯坦布尔、里约热内卢、开罗、约翰内斯堡等6个样本城市,总样本数扩大至43个。

根据疫情后至2023年底的数据综合测算,本轮评估中综合排名前十的国际交往中心城市依次为伦敦、巴黎、纽约、香港、新加坡、首尔、北京、东京、马德里、旧金山。与上一轮评估相比,伦敦仍位居首位,巴黎超过纽约升至第2位。香港超越新加坡和首尔升至第4位,但三座城市的分值相差不大。北京位列第7位,与上一轮持平。马德里排名提升两位至第9位,首次跻身前十。从细分维度方面衡量,伦敦、纽约、香港在吸引力上排名前三,伦敦、北京、巴黎在影响力上排名前三,新加坡、马德里、巴黎在联通力上排名前三。

(高清大图详见报告原文)

本轮评估中国际交往中心城市所呈现的一些共性特征与上一轮大体相似,但也有一些新的变化。例如:首都城市在发挥国际交往中心功能方面具有先天优势,但非首都城市在国际交往中的独特优势正在不断显现;最活跃的国际交往中心城市主要集聚在欧洲、亚洲和北美三大地带,但亚洲城市正在稳步崛起;国际交往中心城市普遍是人才的蓄水池,但个别城市吸引高端要素的能力显著提升。

另一方面,随着疫情复苏进程加快、人工智能飞速突破和地缘风险持续加剧,各个国际交往中心城市的发展也表现出新的个性特征。例如:疫情消退较快的城市往往在国际直航航班和入境游旅客数量的恢复方面表现亮眼,城市韧性和安全性成为国际移民选择居住地的重要标准,特别是世界级城市群的演变为更加多样化的生产生活方式提供了新的生态系统;数字联通能力对于对冲疫情影响和提升国际影响力至关重要,数字技术已经深刻改变了国际交往形态和城市治理模式,跨国旅行者更需要重视调整“数差”;全球安全格局的变化使国际交往中心城市不仅成为外交舞台的提供者,而且成为全球合作发展理念的践行者,北京、开罗、巴黎等城市在国际热点问题的外交斡旋中地位更加凸显。

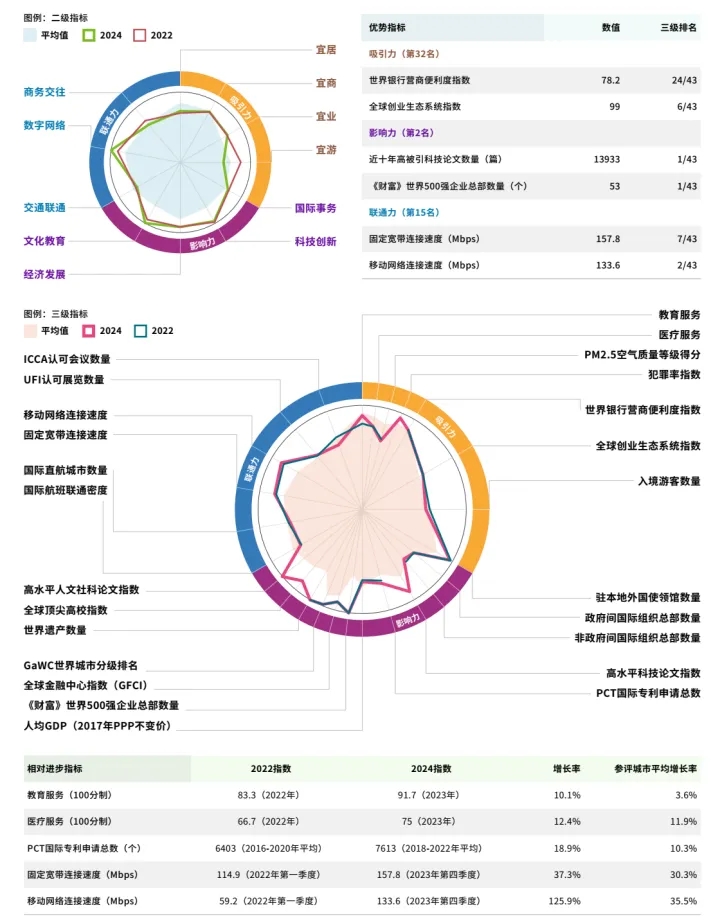

北京在本轮的评估中虽然综合排名保持第7位不变,但在个别分项维度上进步明显。虽然新冠疫情对北京的国际交往活动一度产生了较大影响,但随着疫情影响逐渐消退,中外人员往来正日渐增多,北京国际交往热度已开始从短期冲击中稳步恢复。测算显示,北京在影响力维度的排名由上一轮的第3名提升至第2名。在科技创新和文化教育影响力方面,得益于辖区内优质的科技创新资源、高等教育资源和丰厚的历史文化资源,北京近十年高被引科技论文数量达1.4万篇,在参评城市中排名第一;近两年发表的热点科技论文达410篇,也排名第一。在经济发展影响力方面,北京充分发挥了经济政策资源和财政金融资源的优势,在全球经济发展和要素资源配置中日益发挥着重要的锚地作用,排名由第5名上升到第3名;在所有参评城市中,北京拥有数量最多的世界500强企业总部,创业环境位列第6名。与上一轮评估相比,北京进步最快的方面是数字网络联通水平,尤其是移动网络平均速度达到了133.6Mbps,增速达125.9%,远高于参评城市35.5%增速水平,排名从上一轮的第6位跃升至第1位。

(北京城市画像,高清大图详见报告原文)

除北京外,报告也对上海、深圳、广州等中国内地城市进行了评估。上海综合排名上升6位至第11位,其中吸引力排名第37位、影响力排名第12位、联通力排名第4位。深圳综合排名第32位,其中吸引力排名第35位、影响力排名第24位、联通力排名第30位。广州综合排名第37位,其中吸引力排名第38位、影响力排名第32位、联通力排名第27位。

展望未来,报告建议国际交往中心城市应更加重视打造自身特色魅力;处理好本土化与国际化的关系,营造开放、包容、创新、韧性和可持续的城市氛围;提升数字化生存和交往能力,丰富国际交往的模式和样态;构建高效联通的国际交往中心城市网络,推动构建人类命运共同体。

结语:

作为全球首个国际交往中心城市指数报告,报告连续发布两年来,通过数据采集、指数测算和定性研究等,对于国际交往中心城市在全球要素集聚、国际政治经济交往和世界人文交流等方面的作用与功能有了更加深刻的理解,对于新时代城市国际化发展的方向和路径有了更加清晰的认识。报告通过城市画像反映了各个参评城市两年来在国际交往能力方面的变化及其优势与短板,力争为政府管理者和公共政策实践者制定城市发展战略和规划提供更好的参考。

扫码下载电子版

国际交往中心指数报告2024_中文版-电子版.pdf

IECI 2024_English-电子版.pdf